Colonial Legacies, Spiritual Oversights, and Contemporary Women’s Inheritance Struggles in Zimbabwe

Mellisa Chipo Kaliofasi, University of Basel

Mellisa Chipo Kaliofasi (30) is a historian of 20th-century Southern African Studies, with a particular focus on Zimbabwe. Her research interests are eclectic, but she has consistently focused on challenging the narratives of the Global North and representing the past in terms that are true to Zimbabwean perspectives. She has published an article on women and inheritance systems amongst the Shona of Zimbabwe.

At present, she is a PhD candidate in the History Department at the University of Basel, Switzerland, and a member of the Basel Graduate School of History. Her doctoral thesis, provisionally titled ‘Death and Belongings’: A History of Shona Women, Spirits and Inheritance in Southern Rhodesia c.1896–1980, explores the intersections of gender, spirituality, and inheritance in colonial Zimbabwe.

My research begins with a personal and intellectual journey shaped by growing up as a young African girl in Zimbabwe. I became aware early on that beneath the country’s political and economic turbulence lay deeper, more enduring social fractures, those of gendered exclusion, cultural silencing, and spiritual displacement. Death, identity, and property disputes often intersected at the heart of family and community tensions, especially where widows and wives were concerned. These experiences awakened my concern about whose rights, stories, and values were being erased.

Later, academic exposure, particularly through my involvement in the British Academy-funded project “Spirits of Peace: Recovering Today’s Heritage,” provided theoretical and methodological grounding to explore these themes more deeply. This convergence of lived experience and scholarly inquiry shaped my doctoral research on Shona women’s negotiations of property, spirit, and inheritance in Zimbabwe between 1896 and 1980, using oral interviews and archival documents from the National Archives of Zimbabwe.

At the heart of this project lies a critical interrogation of colonial configurations and their lasting implications. Colonial administrators, through Native Affairs Departments and customary law codification, did not merely impose European legal norms. Instead, they selectively reinterpreted and formalized certain aspects of Shona customs, often reinforcing patriarchal structures in the name of preserving “tradition.” The result was a reconfiguration of inheritance practices that disproportionately disempowered Shona wives and widows. Unfortunately, the Roman-Dutch law not only marginalized women’s rights to property, but it also violated the spiritual implications of women’s belongings, such as their pots, pans, and clothing. In Shona cosmology, such a violation amounts to the commission of ngozi, which has ghastly implications for the perpetrating bloodline.

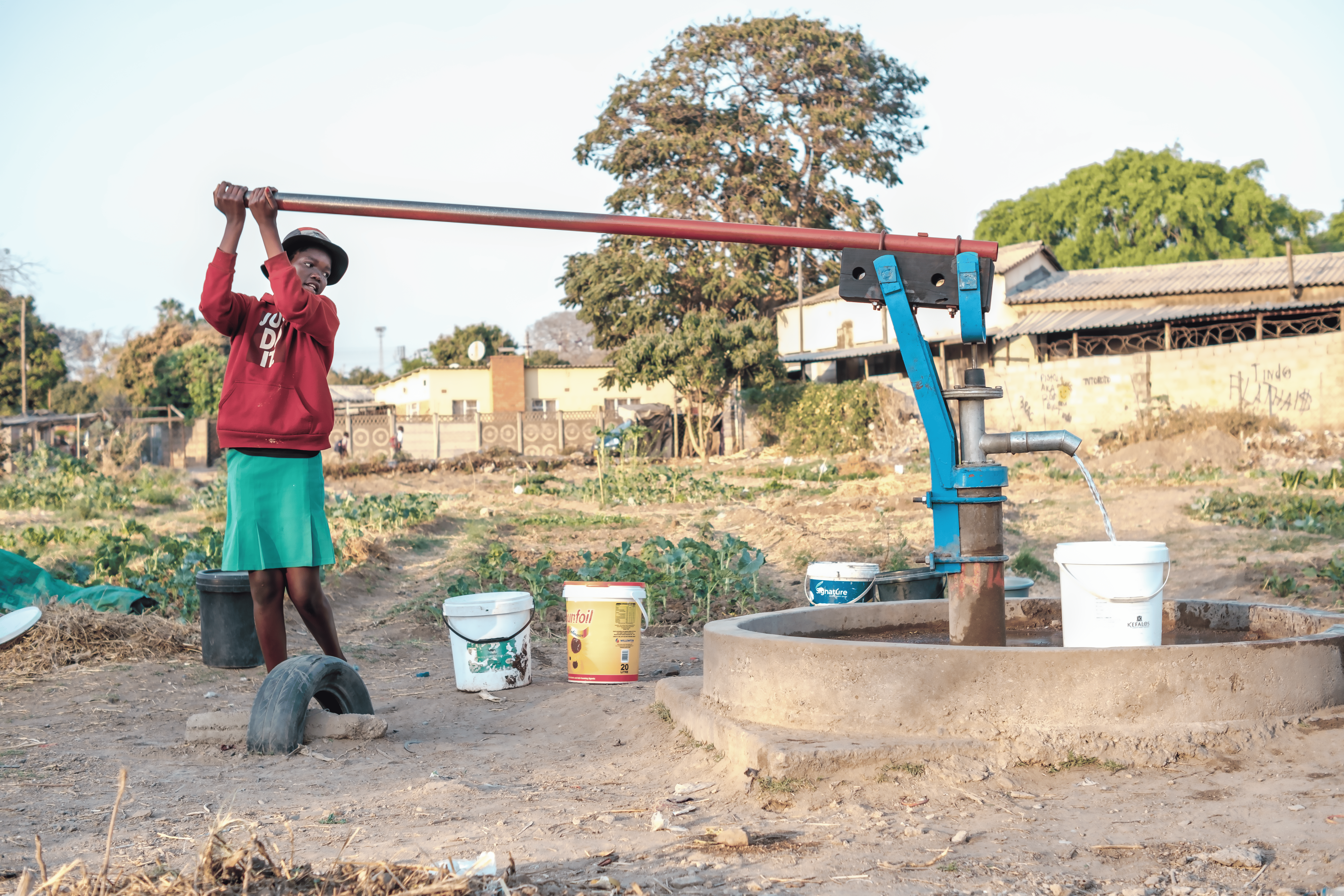

Women’s property rights became highly precarious. They were often viewed as peripheral to clan-based ownership systems. Widows, in particular, found themselves vulnerable after the death of a husband, facing dispossession not only from in-laws but from systems that treated them as legal minors or cultural outsiders. These configurations outlived colonial rule. Legal pluralism today, marked by a simultaneous operation of statutory and customary law, continues to reproduce these gendered uncertainties.

Understanding this colonial entrenchment is essential for decoding contemporary inheritance struggles. Today’s Zimbabwean women still confront institutional contradictions between customary obligations and modern legal protections. Reforms in inheritance law often stop short of addressing the colonial roots of gender-based exclusion and do little to resolve the overlapping jurisdiction of traditional and formal courts. This historical layering of legal systems continues to leave women trapped in an uncertain legal terrain and spiritual warzone.

This spiritual dimension is often neglected with consequences. Much of the scholarship and policy on inheritance focuses on material wealth or legal frameworks, failing to account for how death and inheritance are embedded in metaphysical systems of meaning. In Shona cosmology, inheritance is not simply about wealth transfer; it is also about continuity, moral responsibility, and spiritual equilibrium.

During my fieldwork, widows and their kin recounted experiences of misfortunes, illnesses, deaths, and poverty that they believed were caused by ngozi (avenging spirits) arising from unjust inheritance decisions. These narratives do not treat inheritance as a secular transaction, but as a sacred duty. A deceased woman deprived of her rightful inheritance often returns as ngozi to haunt the offending family until reparations have been paid to her satisfaction.

Unfortunately, colonial legal systems have ignored this worldview. They treated spirit beliefs as irrational or irrelevant superstition, thereby excising a crucial layer of indigenous logic from inheritance governance. This epistemic violence persists in modern legal systems that continue to silence spiritual explanations and fail to accommodate ritual or metaphysical justice. The spiritual erasure has not only legal but also psychological and communal consequences.

My research calls for a paradigm shift that integrates spiritual agency into our understanding of property rights and justice. By acknowledging the spiritual and emotional costs of inheritance disputes, we move toward a more holistic model of justice, one that takes seriously the values and beliefs of the communities it seeks to serve. Without this, legal interventions will remain culturally alien and socially inadequate.

Ethnographic insights from Zimbabwe reveal the consequences of ignoring these spiritual frameworks. In both traditional and civil courts, women spoke of being misunderstood, not just in terms of law, but in terms of their worldview. While statutory law may recognize a widow’s right to remain on land, it often fails to address her need to perform rituals or seek ancestral approval for the distribution of belongings. These omissions fracture communities and perpetuate cycles of trauma.

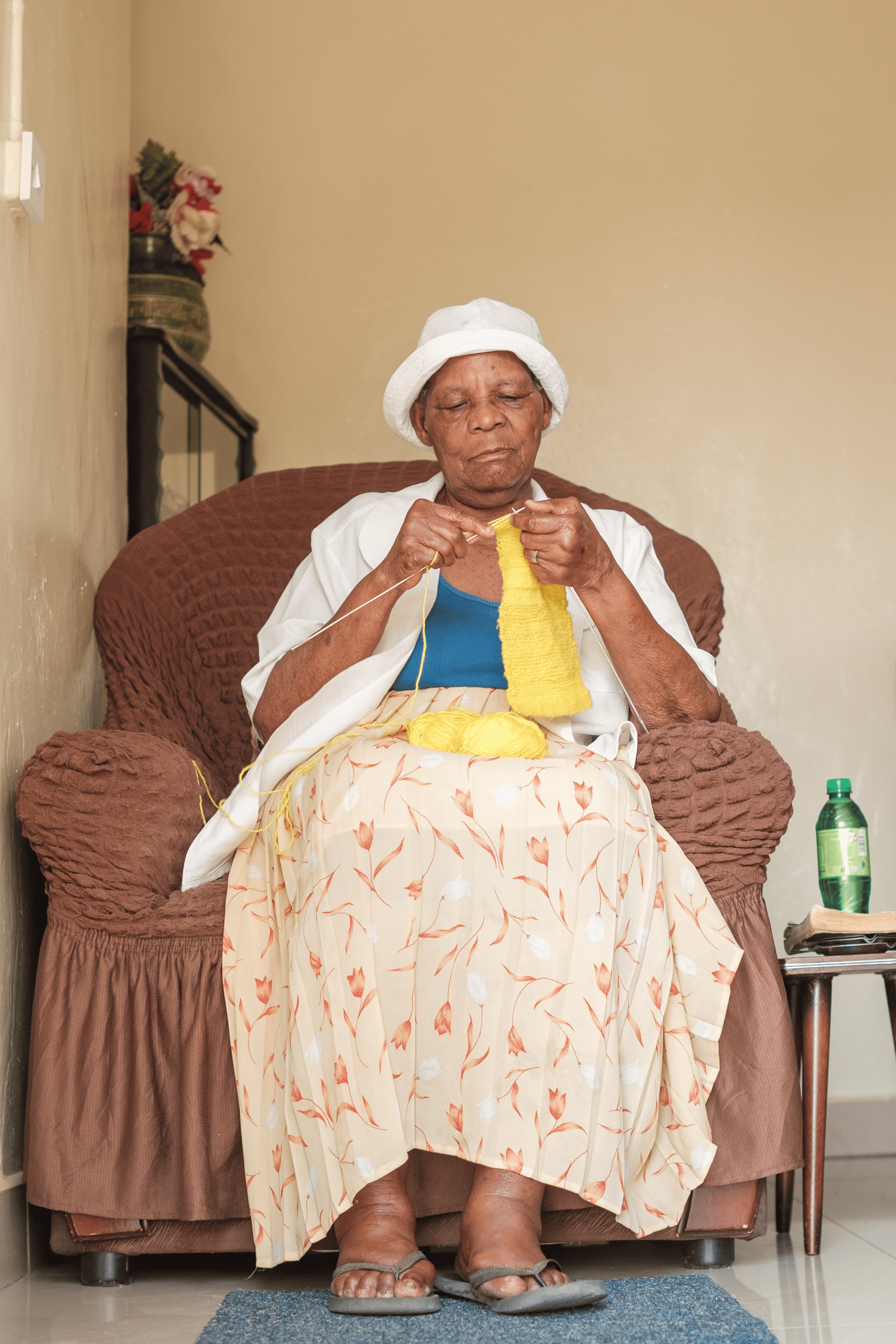

What stands out most vividly from these stories is the resilience and agency of Shona women. Despite systemic barriers, many develop informal strategies, mobilizing kin networks, engaging sympathetic chiefs, or invoking spiritual legitimacy to protect their rights. These acts of resistance complicate the notion of African women as passive victims. Instead, they demonstrate creative, multi-level negotiation in an oppressive legal landscape.

Today’s inheritance struggles among Zimbabwean women are thus not isolated legal dilemmas. They are historically structured, spiritually charged, and politically significant. They reflect the long afterlife of colonial distortions that institutionalized male control over land, reduced women’s roles to temporary conjugal affiliations, and denied metaphysical realities central to Shona worldviews.

Yet, there remains a hopeful horizon. By confronting these legacies, we can begin to imagine decolonial legal futures, ones that restore spiritual and cultural relevance to justice. This involves not merely legal reform, but an epistemological transformation: a willingness to accept indigenous knowledge systems as valid, complex, and essential in interpreting issues of inheritance.

As a woman in academia and as a Zimbabwean, I feel a profound responsibility to bring these stories and questions into scholarly and public conversation. Beyond personal motivations, my commitment lies in advancing a socially engaged, inclusive scholarship that foregrounds Shona women’s voices and indigenous epistemologies.

I hope that this work will not only recover hidden histories but also contribute to contemporary debates on law, gender, and justice. It aims to inspire legal reforms that are spiritually informed and culturally grounded, reforms that do not merely adjudicate disputes but help heal historical wounds and restore rightful belonging. In this way, the study of inheritance becomes more than a study of property; it becomes a path toward cultural healing, epistemic justice, and the reconstitution of Shona womanhood in her full spiritual, historical, and legal complexity.

Eine deutsche Version dieses Artikels erschien im Mitteilungsblatt im September 2025.